配资股票网站

配资股票网站

提及2025年的资本新宠,“具身智能”无疑是最耀眼的那一个。

作为AI领域前沿应用,具身智能在今年被首次写入政府工作报告。以宇树科技为代表的人形机器人,更是一夜间将这场“科幻变现”新剧本提前呈现在世人面前。

有意思的是,具身智能连带人行机器人的疯狂刷屏下,大多数人其实并未搞清楚它们到底是什么。

仅靠着对于人形机器人照进现实的幻想和有限的应用,资本市场便掀起赛道狂热,这难免会让人担忧具身智能会否成下一场投机盛宴。

那么,身处新一轮科技革命前夜,一边是热烈的融资和估值飙升,一边是尚未成熟的技术与商业模式。具身智能究竟会是场资本泡沫,还是下一轮科技浪潮呢?

何以“具身”,关键在身

具身智能是什么?它与火爆的人形机器人是一回事吗?各类新闻报道中提到的人工智能、具身智能、智能机器人、智能机器人等概念如何区分?

暂且不考虑严谨的专业定义,可以简单地将具身智能理解为“应用到物理实体”上的智能,而这些物理实体即所谓的“身”。

当然,此“身体”还要能感受世界,并与物理世界产生交互。

对比之下,如AlphaGo围棋程序,亦或如ChatGPT、DeepSeek等大模型,因无法直接作用于物理世界,所以属于“具身智能”的对立面——“离身智能”。

在此基础上,人形机器人可以视为具身智能的高阶形态。再往下,各类智能机器人、机器狗、无人机,以及机器手臂、数控机床等,都是具身智能的不同“身体”形式。

可见,对于具身智能而言,人工智能是内核,物理实体是外在。搞清楚了这些,也就能够明白为何人形机器人那么火爆。

毕竟,人形机器人让人们直接看到了具身智能的高阶形态,多年来科幻电影中的畅想终于照进现实。

资本狂热与退潮

以人形机器人为例,具身智能的热度直接体现在资本市场。

2025年的人形机器人赛道,堪称投资圈的“当红炸子鸡”。

在国内,政府补贴和应用落地加速,具身智能正纳入制造业和公共服务体系。在此背景下,据统计,截至今年8月,国内人形机器人相关融资事件达107起,总金额278.79亿元。

银河通用单笔融资超10亿,智元机器人估值飙至180亿,宇树科技冲刺IPO——资本盛宴里,巨头们热情追逐“下一代计算平台”。

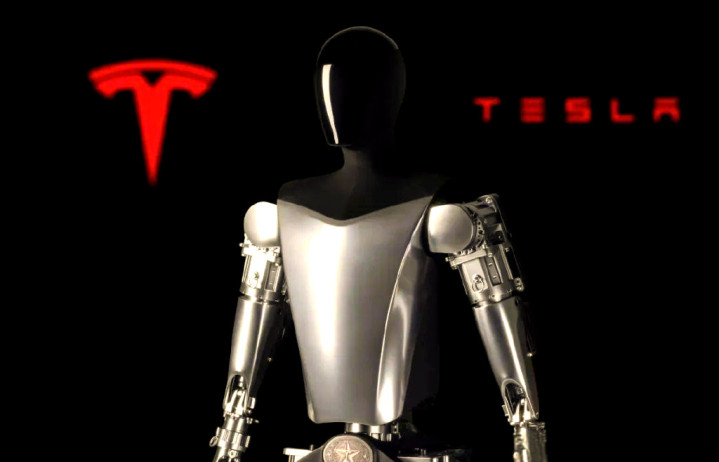

目光着眼至国外,FigureAI在去年融资6.75亿美元,估值约26亿美元,微软、英伟达、贝索斯等都是投资方;另外,还有德国的NeuraRobotics完成1.2亿欧元融资,特斯拉旗下Optimus项目频频登上新闻头条。

资本的叙事里,未来的家庭和工厂都少不了人形机器人的身影。

只不过,考虑到投资人的下注常常跑在商业逻辑前面,一边是火热的融资和估值飙升,一边是尚未成熟的技术与商业模式,注定了桌下暗流涌动。

例如,金沙江创投朱啸虎的“批量退出”言论像一盆冷水,直泼行业头顶:人形机器人“主要客户仅为科研机构,商业化路径模糊”。

朱啸虎的质疑并非孤例。智元机器人2023年亏损8.7亿,账上现金仅够烧18个月;行业平均毛利率18%,优必选四年半累计亏损43亿。种种现实表明,资本市场对人形机器人的态度十分割裂。

一面是国资与互联网巨头豪掷11亿押注银河通用,另一边是FA机构抱怨“投资人因估值高涨集体观望”。诚如开普勒机器人CEO胡德波的调侃:“人形机器人行业的总投资量,可能还不如开发商的一个楼盘”。

当泡沫论与风口论同时甚嚣尘上,行业已悄然进入价值重估的阵痛期。

产业现实:AI大脑够聪明,机械四肢还在摔跤

具身智能的美好外衣下,技术、成本、场景的三座大山正压得企业喘不过气。

首先是技术瓶颈。

不可否认,人行机器人正处于“脑力不够,腿脚也不灵”的阶段。具体体现在,语言大模型常把“拿一杯水”执行成“倾倒水壶”,物理交互错误率较高;双足运动稳定性堪忧,典型代表便是北京马拉松赛机器人跌倒所引发的群嘲。

此外,特斯拉Optimus被曝因关节过热、电池续航不足等问题,暂停了部分生产和组件采购,原计划5000–10000台的产能目标大概率无法实现。

宇树科技王兴兴曾直言:当前行业限制是“具身智能AI完全不够用”,人形机器人的“ChatGPT时刻”还需3-5年。

其次是成本困境。

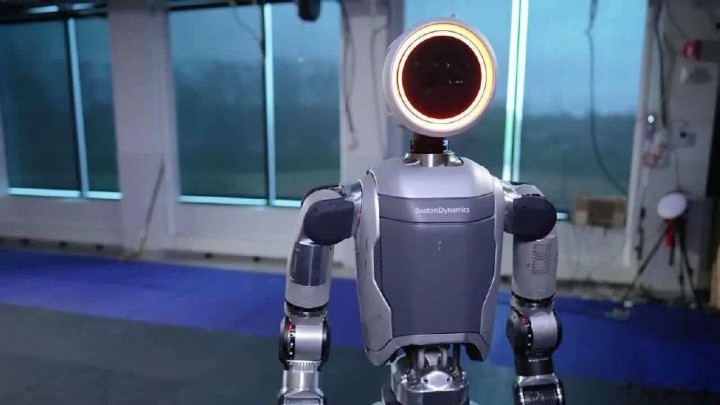

据悉,波士顿动力Atlas实验机成本高达200万美元——相当于北京三环一套房,而该机器人的实际应用却只能在障碍赛上玩跑酷。

至于国产化的人形机器人,虽然在靠着政策补贴与供应链优势破局,但离“人人能买得起”还有不短的距离。

随着宇树R1将售价拉至3.99万元,比前代砍掉60%,激光传感器国产替代价格从1500元降至899元,国产人形机器人已在成本上破局。

不过,由于硬件“三大件”(减速器、伺服电机、控制器)仍占成本60%-70%,意味着机器人的精度每提高0.01毫米,预算就得多烧一个零。

更何况,当前大部分量产人形机器人的价格尚在3万—4万美元区间。

最后是场景错配。

大模型赋予了机器人“智慧的大脑”。前提是,需要大量真实世界交互数据来训练,而采集这些数据本身就成本高昂且周期长。

这导致了,2025年第一季度全球机器人融资总额虽达22.6亿美元,但其中约70%投向医疗、物流等专用型机器人,而非人形机器人——资本依旧更看重“工具属性”明确、ROI更清晰的方向,人行机器人的未来仍不清晰。

即便在高不成低不就的打工机器人工业场景中,也存在诸多问题。

比如优必选WalkerX轮毂装配率达92%,但家庭场景近10万售价堪比三年保姆费;当前50%订单集中于表演展示与数据采集,真实生产力场景渗透缓慢。

美团副总裁毛一年的比喻道出了行业真相:具身智能如自动驾驶,多数仍处L1阶段,离L4全自动化还很远。

翻越大山的中国式解法

好在,风口泡沫争论声中,具身智能产业正以务实姿态翻越三座大山。中国企业对于具身智能的热情,让人们看到了越来越多跨越壁垒的希望。

在技术层面,AI大模型驱动着具身智能迎来“脑力革命”。

其中,有乐聚“夸父”借5G-A技术实现1200公里超远距实时操控,突破封闭场景限制;自变量机器人WALL-A大模型打破任务壁垒,仅用两天学会皮带装配,自主优化柔性部件策略。

在成本层面,中国产业链集群的降维打击优势显现,中国制造业底蕴成突围利器。

深圳光明科学城形成“研发—测试—量产15分钟生态圈”,专利密度超硅谷3倍;国产谐波减速器精度逼近日本HD,价格仅三分之一。

国内具身智能产业的未来重心,持续指向“更低成本硬件与超大批量制造”。

在场景层面,相关企业从炫技表演到刚需场景挖掘的转变更加令人振奋。

普渡“闪电匣Arm”攻克了梯控难题,在酒店场景自主按电梯并执行“递冰红茶”等指令;松延动力教育机器人租赁演出成现金奶牛,银河通用落地药店商品盘点;还有深圳电子厂改装宇树机器人学习识别元器件缺陷,24小时不间断质检。

整体来看,具身智能的资本热度虽带泡沫,但相比元宇宙、区块链等“前辈”,其根基扎在真实需求土壤中。

正如高工机器人(GGII)预测,2025年全球人形机器人市场规模仅63.39亿,2030年才达640亿——此等理性规模,与其它行业的虚火完全不可同日而语。

深圳光明区对新落户企业最高奖2000万,北京亦庄每年砸2亿开放场景与数据券,政策输血加速技术造血......当技术拐点降临配资股票网站,这场事关具身智能的“效率革命”或将复刻新能源汽车的发展路径:泡沫洗牌后,活下来的才是颠覆者。

秦安配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。